COLUMN

住まいづくりコラム

浜松市の土地を安く購入できる?市街化区域・市街化調整区域の違いを解説

住まいづくりを進める際に「土地探し」は多くの人にとって大きな課題です。特に静岡県内で最大の都市である浜松市は、エリアごとに異なる特徴を持つため、各エリアの特性をよく理解してから選ぶことが重要です。

気になるエリアが見つかっても、そこが「市街化調整区域」に指定されている場合、住宅用地として利用するのが難しいこともあります。

日本の都市には、住みやすい環境を整えるため、都市計画法に基づいて「市街化区域」「市街化調整区域」の2つに分けられているエリアがあります。今回は、この2つの区域の違いについて解説し、浜松市の市街化調整区域の場所と、そのエリアで住宅を建てる際に知っておくべきポイントについて詳しくお話します。

浜松市での土地探しに苦戦している方はぜひ参考にしてください。

目次

- ・市街化区域とは

- ・市街化区域のメリットとデメリット

- ・市街化調整区域とは

- ・市街化調整区域のメリットとデメリット

- ・非線引き区域とは

- ・浜松市の市街化調整区域

- ・浜松市の市街化調整区域に住宅を建築する方法

- ・まとめ

《 市街化区域とは 》

人々が快適に生活できるよう、道路や下水道、公園などのインフラ整備が優先的に行われる地域のことです。市街化区域には街の中心部が含まれ、住宅や商業施設、工場などの建築が認められています。ただし、市街化区域で建物を建てる際は、法律で定められた用途地域に適した建物である必要があります。

人々が快適に生活できるよう、道路や下水道、公園などのインフラ整備が優先的に行われる地域のことです。市街化区域には街の中心部が含まれ、住宅や商業施設、工場などの建築が認められています。ただし、市街化区域で建物を建てる際は、法律で定められた用途地域に適した建物である必要があります。

用途地域とは、土地の用途を13種類に区分したもので、戸建て住宅やマンション、ホテル、工場など建築可能な建物の種類や規模が地域ごとに異なります。一般的な戸建て住宅は、工業専用地域を除き、ほとんどの地域で建築可能です。しかし、建築にはそれぞれの用途地域に応じた条件があるため、「郊外に広い家を建てたい」「利便性を重視したい」など、目的に合わせて土地を選ぶことが大切です。

《 市街化区域のメリットとデメリット 》

電気・ガス・水道などの基本的なインフラが整っているうえ、公共交通機関や主要道路も揃い、日常生活の利便性が高いことが魅力です。現在整備が不十分でも、将来的な発展が見込まれることもメリットの一つです。また、居住を前提とした区域であるため不動産価値が高く、売却時にも買い手がつきやすく、購入価格より売却価格が安くなる危険は少ないと言えます。

一方のデメリットとしては、固定資産税に加え都市計画税がかかることや、市街化調整区域と比較して土地価格が高いことが挙げられます。また、用途地域によっては建物の高さや規模が制限されるため、例えば三階建て住宅を建てられない場合もあり、建築の自由度がやや制限されることもあります。さらに、商業エリアに住宅を建てる場合、日当たりや騒音といった面にも注意が必要です。市街化区域で落ち着いた住環境を求める方には、住宅向けの地域がおすすめです。

《 市街化調整区域とは 》

法律によって市街化を抑制するために指定されたエリアです。この区域には、環境保護を目的とした自然豊かな地域や、田畑などの農地が多い地域が含まれ、家を建てるには厳しい条件を満たす必要があります。

法律によって市街化を抑制するために指定されたエリアです。この区域には、環境保護を目的とした自然豊かな地域や、田畑などの農地が多い地域が含まれ、家を建てるには厳しい条件を満たす必要があります。

建築許可が下りるケースとしては、その土地が市街化調整区域に指定される前から住宅が建っていた場合や、不動産業者が開発した分譲地などがあります。ただし、市街化調整区域での建築には専門知識が求められるため、土地選びの際には不動産会社や住宅会社に相談することが重要です。

《 市街化調整区域のメリットとデメリット 》

一般的には、街の中心部から離れており、森や川・大きな公園など自然が豊かな地域であることが多いです。のびのびとした環境で子育てをしたい方には向いています。また、郊外に位置するため土地の価格が比較的安い場合が多く、希望通りの家を建てたり広い庭を持てることがメリットです。土地価格が抑えられる分、他の部分に予算を充てやすいほか、都市計画税の負担も軽減されることがあります。

一方、市街化調整区域は電気・ガス・水道といった生活インフラが整っていない場合があり、駅からのアクセスも不便なため、土地の評価が低めです。将来的に売却を検討する際、買い手が見つかりにくいというデメリットもあります。また、住環境を整えるための追加工事費や、交通手段の確保も検討が必要です。

さらに、住宅ローンが通りにくかったり、建築許可を得るまでに手間や時間がかかるなど、市街化調整区域での家づくりには多くのハードルがあります。こうした点を考慮したうえで、自然に囲まれた静かな生活を重視する方には、選択肢の1つとして検討する価値があるでしょう。

《 非線引き区域 》

市街化区域や市街化調整区域のように明確な区分が設けられていない地域は、「非線引き区域」と呼ばれます。主に地方の市町村に多く見られるこの区域は、建築の抑制がなくても無秩序な開発が進みにくいために区分がされていません。

非線引き区域の特徴として、開発や建築に対する規制が比較的緩やかで、住宅の建築が可能であることが挙げられます。

一方で、規制が緩いために周辺環境が変わりやすいことや、水道・電気などのインフラが整備されていないこともあるため、注意が必要です。また、非線引き区域内でも、自治体によっては用途地域(工業地域や田園地域など)が定められている場合があり、そのような地域には住宅を建てることができません。

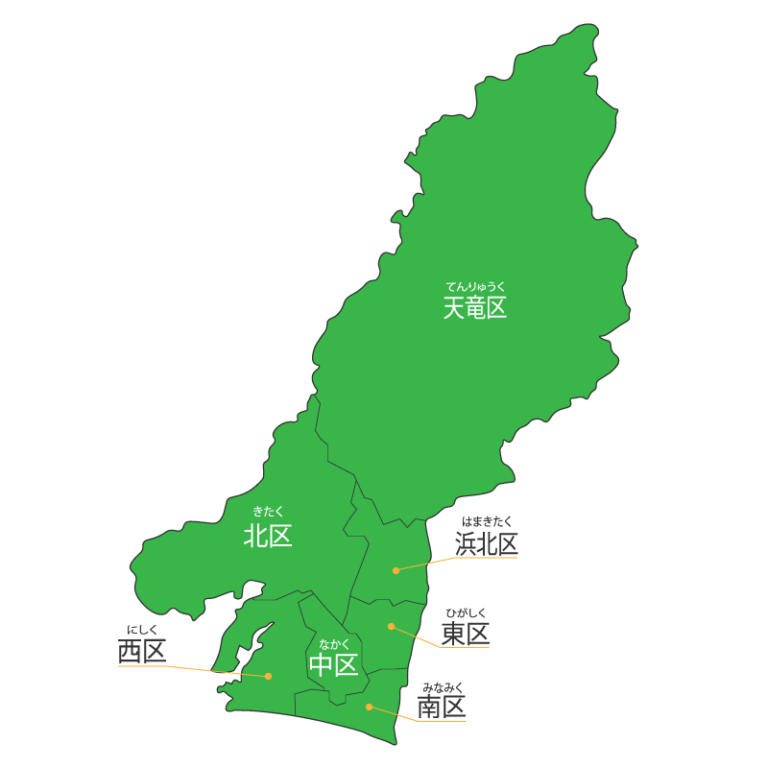

《 浜松市の市街化調整区域 》

◆中央区

◆中央区

1.旧中区

住宅団地の周辺に調整区域が指定されています。

浜松駅から近い場所にも関わらず、農地を保護するために調整区域が設定されている場所もあります。

2.旧東区

市街地のすぐ側で農地が広がっていたり、調整区域に指定されている場所と市街化区域が混在しています。

3.旧西区

浜名湖周辺の自然環境が保護されている地域や、海岸に近いエリアで農地や自然保護のための調整区域が多く見られます。

4.旧南区

市街地から少し離れた南側に位置し、農地が広がる地域が調整区域に指定されています。

◆浜名区

北部の山間地域には、農村や自然が多いため、広範囲にわたって調整区域が設定されています。

湖西地域に近い農地や自然保護が重視されるエリア、遠鉄電車沿いの市街地からほど近い農地エリアにも設定されている場所があります。

◆天竜区

天竜浜名湖鉄道駅近辺の市街地周辺に調整区域が設定されていますが、山間部や自然保護が重要視されている地域の多くが都市計画区域外に指定されています。

参照:浜松市『浜松市都市計画マップ』

《 浜松市の市街化調整区域に住宅を建築する方法 》

市街化調整区域では一般的に住宅の建築が制限されていますが、浜松市では一定の条件を満たすことで住宅建築が可能となる制度が設けられています。ここでは、その市街化調整区域で建築を進めるために知っておきたい3つの制度について説明します。

制度1:線引き前宅地制度

市街化調整区域に指定される以前から宅地として利用されていた土地であれば、住宅を建築できるという制度です。

【線引きの日】

旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町・・昭和47年1月11日

旧細江町、引佐町の一部・・・・・・・昭和51年10月12日

旧浜松市初生町の一部・・・・・・・・昭和61年6月20日

(逆線引き:市街化区域から市街化調整区域へ変更)

旧三ヶ日町、天竜市の一部・・・・・・平成19年4月1日

このような土地は、土地登記事項証明書を取得することで確認できます。ただし、線引き前宅地であっても、建築基準には注意が必要です。具体的には、災害危険区域外であること、敷地面積が200㎡以上、高さが10m以下であることが条件です。

参照:浜松市『線引き前宅地(市街化調整区域に指定される前から宅地であった土地)について』

制度2:大規模既存集落制度

長年、市街化調整区域に住んでいる方やその家族を対象にした制度で、この集落内であれば住宅の建築が可能です。対象になるには、昭和47年1月11日以降、累計で20年以上居住しており、申請の前も1年以上住んでいることが条件です。また利用するには、災害危険区域でないこと、200〜500㎡の敷地面積があること、建物の高さが10m以下であることなどが求められます。

参照:浜松市『「大規模既存集落制度」について』

制度3:市街地縁辺集落制度

市街化調整区域内でも「市街地縁辺集落」として設定された区域で、一定の要件を満たす場合に住宅建築が可能になる制度です。条件としては、災害危険区域外であること、住宅前の道路幅が専用道路なら4m以上、一般道路なら6m以上であること、敷地面積が200〜500㎡であること、建物の高さが10m以下であることなどが挙げられます。

参照:浜松市『「市街地縁辺集落制度」について』

《 まとめ 》

浜松市は静岡県で最も広い地域であり、理想の土地を見つけるのは簡単ではありません。特に初めてマイホームを建てる方にとって、土地探しはどこから始めればよいのか悩むことが多いでしょう。そんな方は、ぜひans(アンズ)へご相談ください。

ans(アンズ)では、土地探しから資金計画・住宅会社紹介まで、トータルサポートいたします。また、店舗やオンラインで参加できる「住まいづくり勉強会」も開催しており、土地探しの相談に加え、住宅ローンや予算設定といった住まいづくりに関するさまざまな疑問にもお答えします。お申し込みはオンラインで可能ですので、浜松市でマイホームを検討中の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

>>住まいづくり勉強会のご予約はこちら<<

合わせて読みたい ➡ ハザードマップで浜松市を徹底チェック!水害に強いエリアと住まいづくりのコツ

![熊本・静岡の住まいづくりの出発店[アンズ]](/img/logo.png)